だいぶ涼しくなって秋の気配を感じることができる丹沢・大山の麓。

本を読んだり、町中を車で走り回ってみたり、庭をいじってみたりという日曜日。

あれこれやっているうちに気になったのが「子どもの居場所」です。

「不登校」は増加の一途をたどり減る気配は全くありません。

こちらの記事がわかりやすいかな。

「なんだか学校に行きたくないから今日は休んじゃおう」

誰もが経験したことがあるのではないでしょうか。

それぞれの子どもたちには学校に行きたくない、あるいは行かれない理由があります。

「本当は行きたいけれど」

って思っている子もいるでしょうし…

「別に学校はいいや、やりたいことに時間を使いたいし」

って思っている子もいるでしょう。

一時的だったり、継続的だったり…

それぞれの事情があるんです。

おおたとしまささんの取材力には、いつも驚かされます。

いろんな学校を飛び回って取材をしている。

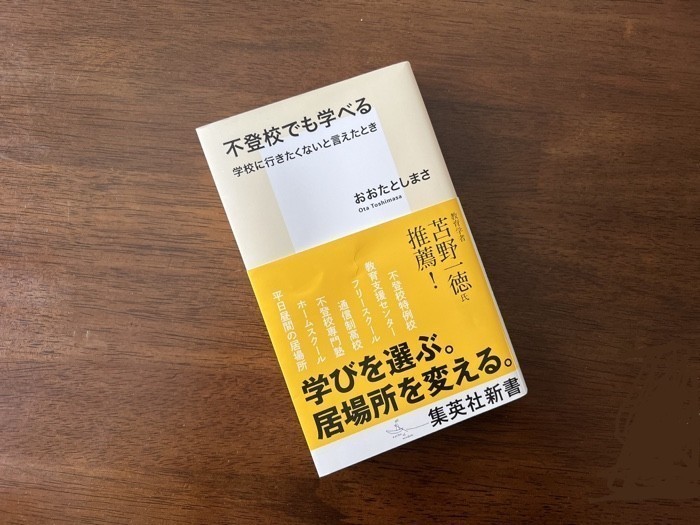

こちらの本は「不登校」がテーマですが、受験難関高を扱った本もあります。

実は大日向小学校時代にも取材に来てもらったことがあるんです。

子どもたちにとって幸せな学びの場をつくろうという取り組みは各地で起きています。

まだまだ十分ではないけれど…

「まあ、それは私立とかフリースクールでやってもらえばいいよ」

「こっちはちゃんと授業をしているんだから、来ないのはその子の問題」

なんて残念な声も聞かれます。

「もう学校は期待なんかできないよ」

という声もある。

「不登校」は大きな社会課題でもありますから、みんなで考えたいことです。

じゃあ、ボクら教師ができることってなんでしょう。

「もっとわかりやすい授業をしよう」

「もっと楽しいクラスにしよう」

って学校を楽しいところにしようって本気で考える。

主役は教師側で支配者のように振る舞うのではなく、子どもを主役にする。

といっても何でもかんでも子どもたち任せにしたらいけません。

「さてさて、2学期なんだけど、どう過ごしたい?」

というように子どもたちと対話をするのもいいんじゃないでしょうか。

「あー!今日も来て良かったー!」

と感じてもらえる努力を怠ってはならないのだとボクは思っています。

学校をもっと楽しくアップデートしましょう。