東北や北陸などからは大雪のたよりが再び届く水曜日。

少しずつ降り積もるのであればよいのですが、今年はドカッと降るから困ります。

関越自動車道は通行止め、東北新幹線は車両トラブルで運休など大変なようでした。

さて…

2月も後半となり各学校では来年度の日程調整も大詰めというところかと思います。

職員会議でも4月以降の案件を扱う議題が多いかと思います。

そんな中で気になってくるのが「時間割をどうするか?」ということ。

文部科学省から定められた標準授業時数があります。

どの学校でも遵守できるように年間計画を立ている。

感染症や災害による休校を見込んで余剰時間を多めに設定する場合もあります。

そんな時間割は先生たちが様々な条件をクリアできるように組んでいきます。

特別教室や運動場、体育館などは学年間でも調整が必要になります。

各担任と教科専門の先生などを教室に空き時間がないように配置する。

いろんな事情が絡み合いながら「時間割」ができあがる。

そんな中、小学校では担任裁量によって割と自由が利くんです。

だから…

公立でもイエナプランでいうブロックアワーのような時間割が可能になります。

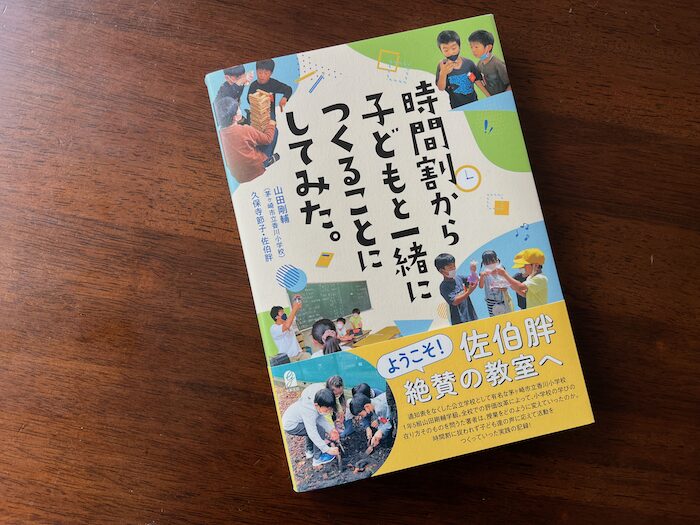

先日、FM湘南マジックWAVEの収録で山田剛輔先生とご一緒させていただきました。

その時にお互いの著書を交換。

自らの実践を振り返りながらページをめくってみます。

「そうそう!これだよね!」

共感することが多くありました。

「あー!なるほど原点はここなんだな」

剛輔先生が何をキッカケに何を大切にしているのかが分かります。

いくつもの共感があった中で注目したのは「幼児教育とのつながり」でした。

「ホンモノ」に触れることの大切さが綴られている。

スポーツでも教育の現場でも「習ってからやる」というようなことがあります。

サッカーでいえばM-T-Mではなく「練習してから試合」という指導者が未だにいる。

学校はまさに「習得」してから「活用」へという流れが強い。

けれども…

「活用したい」から「習得するぞ」となっていると子どもたちの動きは変わるんです。

ちなみに…

剛輔先生の勤務する茅ヶ崎市立香川小学校には通知表がありません。

これが何を意味するのか、ぜひ本書を手に取って考えてみてください。

ついでに、こちらもどうぞ!