妙高市の学校に共同研究者として関わらせていただき5年目を迎えています。

上越地方は紅葉も進み、妙高山には冠雪も。

3学期の訪問時には前回同様に大雪でしょうか。

妙高型イエナプラン教育の概要

妙高市ではイエナプランのエッセンスを取り入れた教育を推進しています。

~児童生徒を真ん中に据え、自律と共生の心と態度を育む学校づくり~

市は、全ての小中学校がそれぞれの特徴やよさを生かしながら、そこに「イエナプラン教育」のよさ・エキスを取り入れ、今まで以上に子どもが真ん中、子どもが主役の授業づくり・学校づくりを目指す「妙高型イエナプラン教育」を進めています。モデル校の新井南小学校を筆頭に、妙高市の多くの学校が、授業が、変わり始めています。

■イエナプラン教育とは?

イエナプラン教育とは、ドイツで生まれオランダで発展した、子どもの個性や意欲を重視した教育手法です。何をどう学ぶかを子ども自身が選択・決定することを奨励し、ときには個別に学んだり、ときには仲間と協働的に学んだりと、子どもは自分のペースで学ぶことができます。

日本でも、「令和の日本型学校教育」において、子どもの「個別最適な学び」と「協働的な学び」を充実させた授業づくり・改善が求められるようになったことなどから、そのコンセプトや手法が注目されています。イエナプラン教育のよさ・エキスを導入することが、妙高市の小中学校が「令和の日本型学校教育」を着実に推進することにつながります。■市内小中学校の取組

新井南小学校は、令和3年度から「新井南小イエナプラン教育メソッド」に取り組み、1~3年生、4~6年生という異年齢によって学級集団を構成し、各種活動に取り組んでいます。授業では「自由進度学習」を導入し、従来の一斉指導型ではなく、子どもが教科や内容、学び方などを自己選択・自己決定し、主体的に学習を進めています。

その他の学校でも、少しずつ学校改革・授業改善に取り組んでいます。妙高高原小学校は昨年度から、新井小学校や妙高高原中学校は今年度から「単元内自由進度学習(単元の中で一斉型の授業と子どもが主体的に学ぶ授業を組み合わせて行う学習)」を一部の授業で導入し始めました。

未来をたくましく、幸せに、自律して生きる妙高っ子を育むため、全ての小中学校で「妙高型イエナプラン教育」を確実に推進していきます。(引用)広報みょうこう令和6年11月号

じわりじわりと広がる妙高型イエナプラン教育

当初は小規模特認校である新井南小学校をモデル校としてスタート。

授業を何度も何度も公開しながら市内の小中学校への導入を模索してきました。

一昨年度からは妙高高原小学校と妙高高原中学校でも一部の授業で導入。

今年度は斐太北小学校や新井小学校でも実践を試みています。

各校、誰一人として同じ児童生徒はいません。

同じ市内とはいえ、その市域は合併によって広く、地域性もそれぞれです。

さらに、日々、子どもたちと向き合う先生たちにも個性があります。

よって、様々な価値観がぶつかりながら、児童生徒を真ん中に据えた教育を模索中。

先日、UX新潟テレビ21においても取り上げられたので是非ご覧ください。

「学力とは何か?」を問いながら

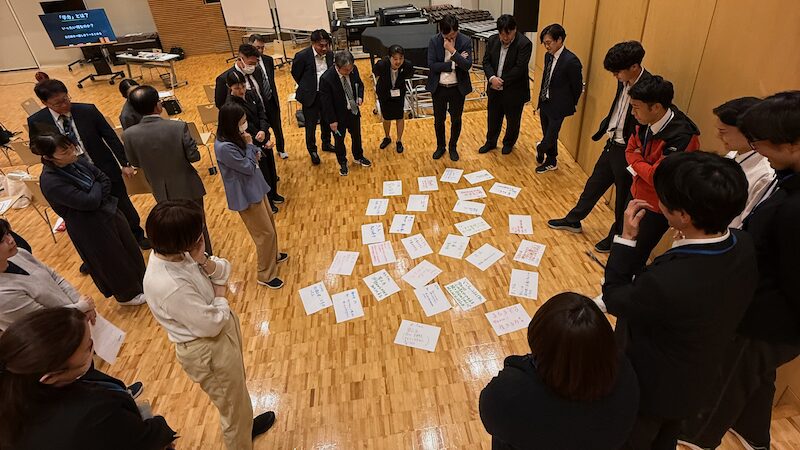

初日の夜には妙高市内の先生方が集う中堅教員研修もありました。

研修テーマは「イエナプラン教育のよさを生かした指導〜妙高型イエナプラン教育で学力は上がるのか?〜」

ということで以下のような演題としました。

「イエナプランのようなスタイルだと学力が下がるんじゃないの?」

「自由進度学習って自由すぎて放置に見えるけど大丈夫?」

「保護者にはどう説明すればいいの?エビデンスはある?」

これらの質問には、実際に実践してきた身として何度も何度も答え、対話を重ねてきました。

あれこれと考えた末の最初の「しつもん」はこちら。

そもそも定義が揃わなければ議論ができません。

自己紹介を兼ねてA4の紙に好きな色のペンで書いてもらうと、誰一人として同じではないことが判明。

教職員、保護者も含めて定義が揃わないのが実状なのではないでしょうか。

年代によっても、その人が通ってきた道によっても「学力」という言葉の捉え方はちがうのは仕方がない気もします。

この微妙なズレがあるのが日本全国の学校現場の実状なのではないでしょうか。

一般的な辞書にはこうも書かれています。

「テストの点数を取ることが何よりも重要だ!」

そんな声も聞こえてきそうですが「学校教育を通じて身につけた能力」ってなんでしょう?

するとテストの点数などの数値ではなく「協働」などの言葉が出てきました。

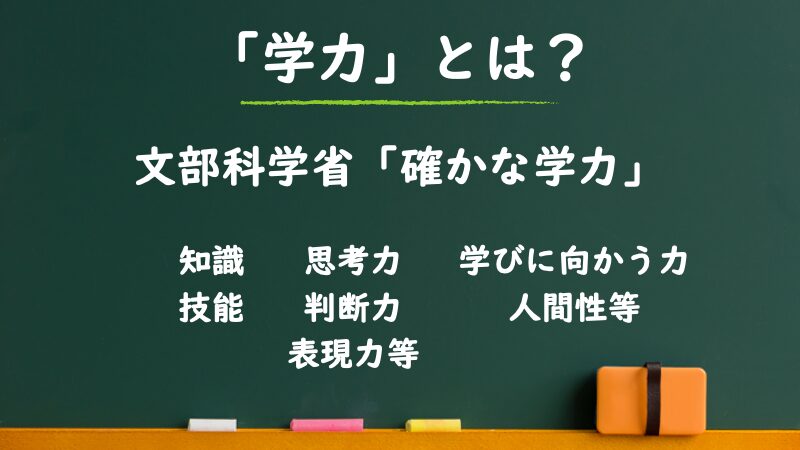

ちなみに文部科学省では「確かな学力」の中で3つの要素を示しています。

つまり、単に知識や技能だけが身につけばよいということではないのです。

点数では評価できない力も含めて「学力」は定義されていることを再確認して次へ進みます。

簡単に「学力は上がる!」と答えるのは少々乱暴かと思うのです。

全国各地でイエナプランのエッセンスを取り入れた学校がありますが中間の評価も分かれています。

「子どもたちの自己調整学習が強化され学力向上が促進される」という肯定的な意見もあれば否定的な意見もある。

肯定的な意見をもつ学校では「学力の前に学校が楽しいことが先にある」との見解も。

「自由進度学習のリスクは協働的な学びによって軽減される」というような指摘もあります。

これらの主張は私自身も現場で身をもって感じてきたことでもあります。

実践の過程で上手くいかない事例をいくつか見てきましたが、そこには大きな誤解があったように思います。

そもそもの哲学もなく、子どもたちの観察を疎かにしていて、指導が不足していれば学力は下がるでしょう。

そして、議会などでも取り上げられ旧来型の画一的な指導へと戻ってしまう。

テストの点数が下がる要因は自由進度学習だけには限らないのに…

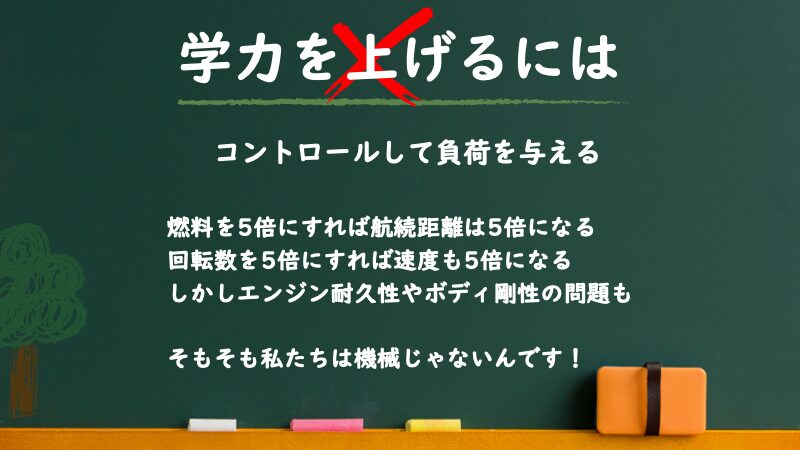

学習時間を延ばすとか、練習回数を増やすなど、私たち大人が歩んで来た受験戦争のメンタリティそのもの。

テストの点数や受験の結果など目に見えるものに偏っていては子どもたちは苦しくなるだけです。

こんな話もさせていただきました。

「子どもたちを馬車馬のように走らせたら壊れますよ!」というメッセージです。

我が国を支えるための人材育成が教育の主目的ではないはずです。

曖昧な定義の「学力」に低年齢から振り回されていては、この先も不登校児童生徒の数は増え続けることでしょう。

そもそも「学力を上げる」なんてことはおこがましい話です。

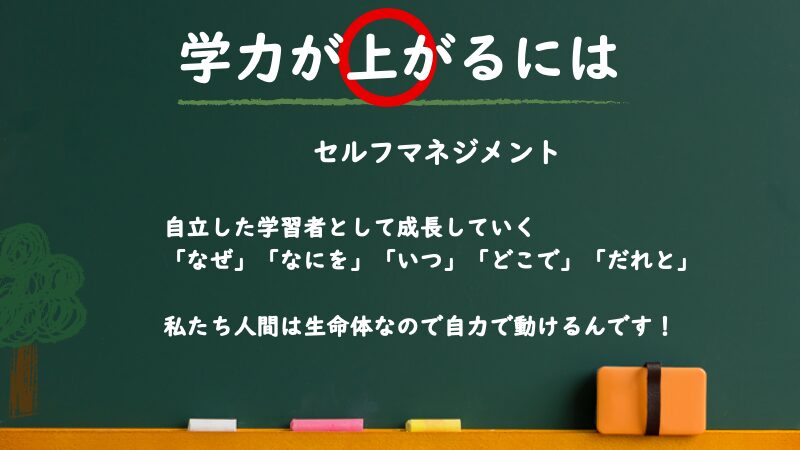

だからこそ、子どもたちが主体的に学ぶ環境をつくることが大切です。

そもそも私たち人間は機械ではなく生命体だということも忘れてはなりません。

よって、自力で学ぶことができるように丁寧に伴走する必要があるのです。

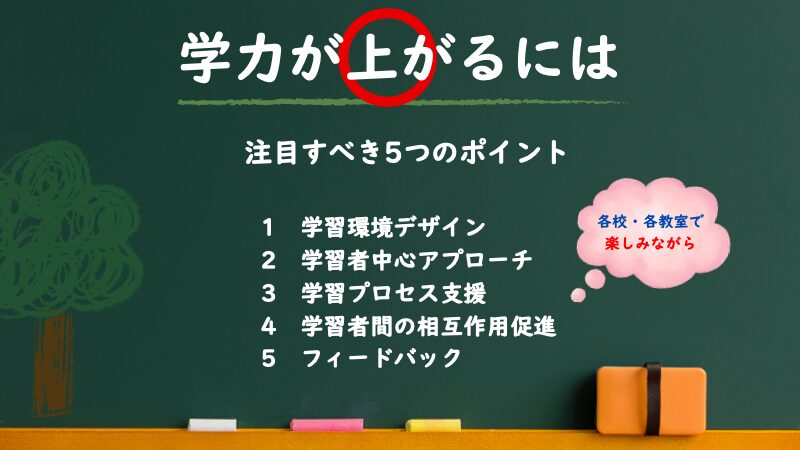

最後に学力が上がるためのポイントを5つ示しました。

子どもたちが主体的に学べるための学習環境を、子どもたちと共につくること。

一人ひとりの物語を大切にした学習者中心アプローチはどうあるべきかを考え続けること。

結果ばかりを追い求めるではなく学習プロセスを観察しながら丁寧に支援すること。

先生がひとりで頑張るのではなく子どもたち同士を繋ぎながら協働的な学びの場をつくること。

解釈を加えずに事実を淡々と伝え、理想をイメージして改善策を練るためにフィードバックを行うこと。

各校、各教室での実践を交流していくことも大切です。

それぞれの先生たちや子どもたちがアイデアを出しながら「あーでもない!こーでもない!」とやってみる。

「こうすれば完璧です!」なんていう教育メソッドなどは幻想に過ぎませんから常にチャレンジが必要です。

そして、テストで点数を取ることだけが幸せに繋がるわけでもないことを認識したい。

まず「なんだか楽しい」という空間を子どもたちとつくることができれば学力は上がります。

そのためにも「子どもたち一人ひとりの物語を大切にする」ことが重要です。

さらに先生たち一人ひとりの物語を大切にすることも大切です。

「できるか?」「できないか?」という結果を気にするばかりでは息苦しい。

「そこにチャレンジはあるのか?」「そこにリスペクトはあるのか?」「そこにスマイルはあるのか?」を問い続ける。

いろんなアイデアを出し合って、みんなで学校をつくることは楽しいものです。

唯一無二の正解などは何処にもなく、学校も生命体のように常に変化するのです。

2日間にわたる先生たちとの対話によって今のところの結論が出てきました。

学力とは、どこまでも自分らしく学び続ける力である。

これは「どこまでも自分らしく生きる」ことにも繋がるのではないかと思いました。

最後に新井南小学校に新たな取材が入った様子をお伝えして報告を終わります。

ありがとうございました。