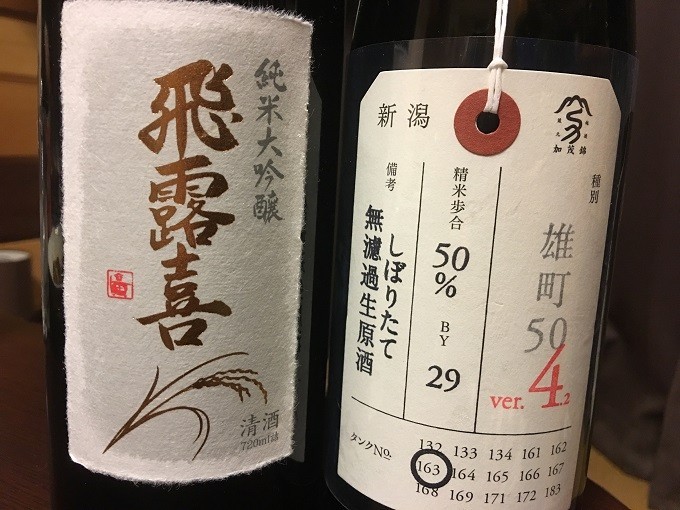

日本酒が好きです。

それも、こだわりをもっている蔵で醸造された酒がお気に入り…

研鑽を積み進化を続けている蔵の酒をありがたく飲む。

杜氏さんたちが、「毎年、同じ酒は造ることができない」ことを知っている。

そんな酒が大好きなのです。

そもそも原料は「米」

その土地の気候にあった酒米が栽培されています。

土や水にもこだわって「米」という素材を最大限に活かして酒造りが行われます。

ベストな土や水なんて、なかなかないのだと思いますが…

それでも…

「どうすれば最良なのか」を必死に考える。

仕込みが始まると、日々、酒蔵の状況を見つめ続けて酒造りをします。

ちょっとした変化も見逃さず、素材本来の力が発揮される手立てを講じる。

これって教育の世界でも大切なことです。

酒造りでは「米」の持つ本来の力を引き出す。

教育では「子どもたち」の持つ本来の潜在能力を引き出すこと。

大量生産できるような一般的な日本酒と呼ばれる清酒があります。

これらは、残念ながら「米」本来の力が出ている酒ではありません。

教育の世界も子どもたちに「同じ基準」を求めてしまうようなところがあります。

本来の個人の姿よりも、みんなと同じように行動できることが求められる。

同じような酒を大量生産できるように、同じような子どもたちを大量に生み出す教室。

上下関係が生まれ、言うことばかりを聞いて過ごす、とても息苦しい世界です。

そろそろ、日本酒業界と同様に変革の時期がやってきたようです。

「子どもたち一人ひとりが最高の旨味を発揮できるような環境」を提供したいものです。

Challenge! Respect! Smile!