気がつけば2025年も早1ヶ月が北風と共に通り過ぎていきました。

「もう1ヶ月が過ぎてしまった。ボクは何をしていたんだろう?」

そんなことを考えてしまいますが、相変わらず教育に関する仕事と議員活動が混在しています。

それぞれ連動しながらカレンダーがめくられている毎日です。

教育系の仕事依頼のひとつに「学校づくり」に関するものがあります。

主なものは大きく分けて3つ。

1.統廃合されて閉校になった学校の再生と地域づくり

2.イエナプランのエッセンスを取り入れた新たな学びのスタイル

3.人と人のつながりを大切にする学級経営および学校経営

これらを個々に扱う場合もあれば組み合わせて扱うこともあります。

単発での依頼は個々のテーマの場合がほとんど。

年間を通してのものは組み合わせていくことがほとんど。

スポーツと教育の現場で学んだマネジメントなどの知識を活用してサポートをしています。

先日、教師評価についての相談がありました。

評価というと「何ができているか」「何ができていないか」と考えてしまいます。

私たちは子どもの頃から「合格」「不合格」を体験し続けています。

先生など第三者からの評価に慣れてしまっているのです。

「自らをふりかえる」という体験が少なすぎるのかもしれません。

いつも教壇に立つ先生の顔色をうかがう。

いつもベンチに座る監督の顔色をうかがう。

いつも校長の顔色をうかがう。

つまり…

常に誰かに評価されることに慣れてしまっている。

そこで必要なことが「自らのふりかえり」です。

最近は学校やスポーツチームなどでも「ふりかえり」が重視されるようになりました。

しかし…

まだまだクラスやチームと全体のふりかえりに終始する所も少なくありません。

何はともあれ「まずは自分から」が重要です。

そこで「自分カメラ」を起動させる必要があります。

自分の周辺に架空のカメラを複数台おいて見つめてみる。

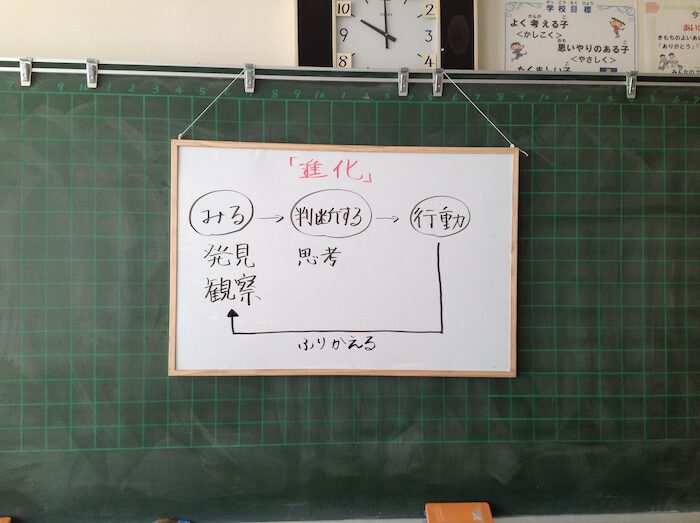

まずは「みる」ということ。

「見る」「観る」「視る」「診る」「看る」「覧る」といろいろあります。

そして、自分の頭で考えて「判断する」過程を経て「行動」する。

スポーツの場面では瞬時に「みる」「判断する」「行動」が行われます。

何度も何度も繰り返すことで精度や解像度を上げることが可能です。

ただし、「自分カメラ」にも限界があります。

よって、「他者カメラ」の力を借りることになります。

自分にとって盲点となっている所を周りの仲間たちは見つけてくれます。

「私は、こういうところがダメなんだよねえ」

と欠点について語っていると…

「いやいや、考えているほどでもないと思うよ」

なんて言葉が返ってくることがあります。

できる限り「GOOD」を多く見つけてから「BETTER」を探していくことも重要です。

人は「BAD」な部分ばかりを指摘されると気分が落ち込むものです。

「お前はダメな奴だから、オレが教えたようにやってみろ!」

そんなパターンを繰り返すと自立型高性能エンジンは生まれません。

よって…

「評価も自分でふりかえること」から始められるような指標づくりが大切となります。

では…

どんな指標が必要でしょうか。

学校やチームで大切にしているMissionやVision、Valueをベースにしながら考えてみましょう。

そこには「学習者像」や「選手像」などがあるはずです。

同じ指標を「こども」「教師」「コーチ」「保護者」それぞれで活用できるようにする。

すると…

「何をすべきか?」ではなく「どうありたいか?」が定まってくるはずです。

まずは「自分でふりかえる」ことができる「評価」を考えることから始めてみましょう。

皆さんの学校やコミュニティが素敵な空間となりますように。