先週末は「みんなで読み解く”スマホの中の子どもたち”アクティブ・ブック・ダイアローグ(東京)」へ。

会場は六本木ヒルズ近くにある国際大学GLOCOM。

こちらの書籍の訳者である豊福晋平さんからご紹介いただいた学びの機会です。

集まったメンバーの皆さんとチェックインを済ませたら「アクティブ・ブック・ダイアローグ」の説明。

その後は担当パートが割り振られ各自で読んで要約してリレーしながらプレゼン。

ボクは伊勢崎市からやって来た先生と第1章「デジタル時代に本当に心配すべきこと」を担当。

短時間でA4の紙、6枚に著書になりきって伝えたいことを書き出してプレゼンするというワークには苦労しました。

制限時間内で何とかボクなりに頭をフル回転させようとチャレンジ。

何度か読んでいるとはいえ改めてパートの全てのページに目を通して要点を見つけていきます。

「きっと著者や豊福さんが伝えたいことはここだろう」と自分の意見は交えずに読み解いていきます。

誤解されている「現実」

“ソーシャルメディは私たちをみんな不幸にしています”という言説があるけれど、それは明らかではありません。

自分が信じている考えに合致する情報に飛びつきやすいということを自覚せねばなりません。

“ソーシャルメディアでティーンが鬱病に”というのは全てのティーンには当てはまらないのです。

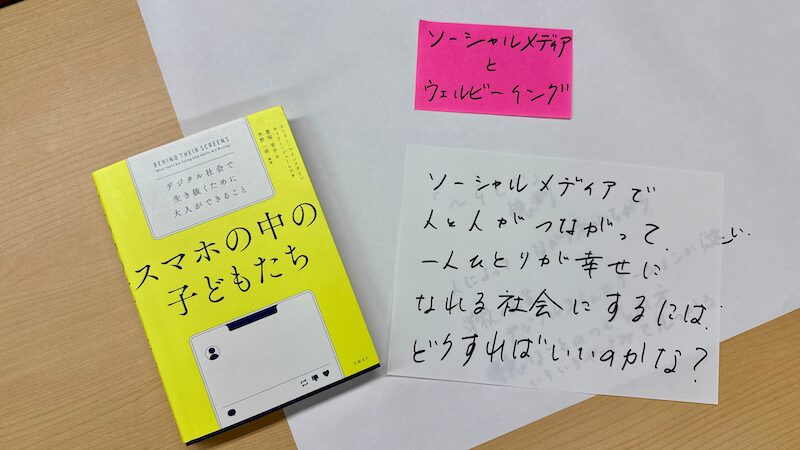

ソーシャルメディアとウェルビーイング

「ソーシャルメディアがティーンエイジャーのウェルビーイングを下げる?」のか「ウェルビーイングが低いティーンエイジャーがソーシャルメディアを利用している」のかは明確な判断ができません。

大人たちがすべきこと

ネガティブな状況に直面すると私たちは大人は安易にテクノロジー批判をしますが、ティーンエイジャーのエージェンシーを支援することが重要だということを認識すべきです。

単純化できないデジタルと10代の関係

もちろん、自傷行為や自死リスクがあるティーンエイジャーには迅速な対応が必要です。その一方で社会的な繋がりを生み出すというポジティブな側面も見逃せません。

ブライアンは「鬱の引き金」と感じていますがが、レイは「幸せな気分で本当に楽しい」と感じています。

スクリーンタイム論争の盲点

長時間のスクリーンタイムに関しても様々な論争が繰り広げられていますが、影響は一様ではなく、ティーンエイジャーの体験もそれぞれだということが分かります。

こんな感じでまとめつつ、豊福さんになりきってトップバッターを務めました(笑)

その後は参加者それぞれのスタイルで12名全員のプレゼンが終わると本の全容がつかめるようになります。

なかなか面白い。

その後、4人組になってダイアローグの時間へ。

ボク自身の問いは…

ソーシャルメディアとウェルビーイング

ソーシャルメディアで人と人がつながって、一人ひとりが幸せになれる社会にするにはどうすればいいのかな?

よくよく思い返してみれば、インターネット黎明期って楽しかったことを記憶しています。

パソコン通信や掲示板では共通の趣味で集まる人たちと文字で交流ができた。

例えば、三菱のデリカオーナーズクラブとか、れっつらー(Panasonicレッツノートのユーザー)の集まりとか…

さらには世界中の人たちと瞬時に繫がれる楽しさがあったなと…

ところが、今ではソーシャルメディアによる誹謗中傷によって命を落とす事態まで起きてしまう。

さらにはフェイクニュースや様々な背景を持った人たちの対立を煽って分断が加速するなんてこともある。

世界を見渡せば国のトップが本当かどうか分からないような情報をXに流して私たちを混乱させる。

歴史を振り返れば新たな道具が生まれる度に危険を伴う課題に直面してきました。

刃物は私たちの生活に欠かせない木材を切り出し、田畑を耕し、食材を切るけれど人命を奪うこともある。

自動車や鉄道、船や飛行機なども扱い方を間違えれば、多くの人たちの命を奪ってしまう。

新たな道具の開発には常に命の危険が隣り合わせだったことがわかります。

ボクらにとっても身近なスマホにも危険はいっぱいあります。

とはいえ…

その恩恵を享受しながら便利に使うことは人々のウェルビーイングへと繋がることも明白です。

ではどうすればいいのか…

子どもたちだけでなく、大人のデジタルエージェンシーを高めることが鍵かもしれません。

続きは書籍を読んで考えてみてください。

貴重な学びの機会をいただき、皆様に感謝いたします。