令和7年度が始まって2ヶ月、学校現場から様々な声が聞こえてきています。

私の周辺では「自由進度学習」「GIGAスクール」「AI活用」などのキーワードが飛び交っています。

今年度も公立小中学校からインターナショナルスクールという現場に足を運ぶ中で見える世界がありそうです。

5月の終わりに気になっていることを書き留めておきます。

AI時代への突入とこれからの教育に必要なこと

急速な技術革新の波に乗り、AI(人工知能)は私たちの生活のあらゆる場面に浸透し始めています。

教育現場もその例外ではありません。

AIドリルが個々の学習進度に合わせて最適な問題を出題してくれるような時代です。

はたまたAIを活用した校務分掌の細々とした仕事への活用など、期待は高まる一方です。

AI時代への突入は、私たちに「これからの教育で本当に必要なことは何か」という問いを投げかけています。

予測困難な時代を生き抜くために、子どもたちが自ら課題を見つけ、学び、考え、判断して行動する。

文部科学省の中央教育審議会などでも「主体的な学び」の重要性が繰り返し強調されています。

知識を効率的に習得するだけでなく、AIには代替できない思考力、判断力、創造性、そして他者と協働する力を育む。

AIを活用する時代にこそ、まずは私たち人間が主体的に学ぶ姿勢がより重要になっていると思うのです。

全国各地で進む「学びの構造転換」への模索

AIの登場以前から、教育現場では「主体的な学び」を中心とした授業改善の必要性が叫ばれてきました。

知識偏重型の詰め込み教育から、子どもたちが能動的に学ぶ探究学習やプロジェクトベースドラーニング(PBL)へ。

全国各地の自治体で様々な形で模索されていることはご存じの通り。

GIGAスクール構想によって整備された1人1台端末も強力なツールになっています。

子どもたちが自ら情報を収集・分析し、意見をまとめて発表するような授業は、多くの学校で実践されています。

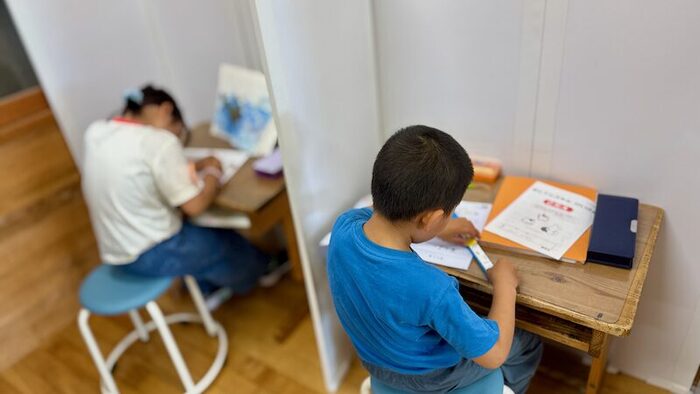

AIドリルなどの教材は個々の理解度に応じた学習をサポートしてくれる。

よって子どもたちが自分のペースで主体的に学習を進める一助となっています。

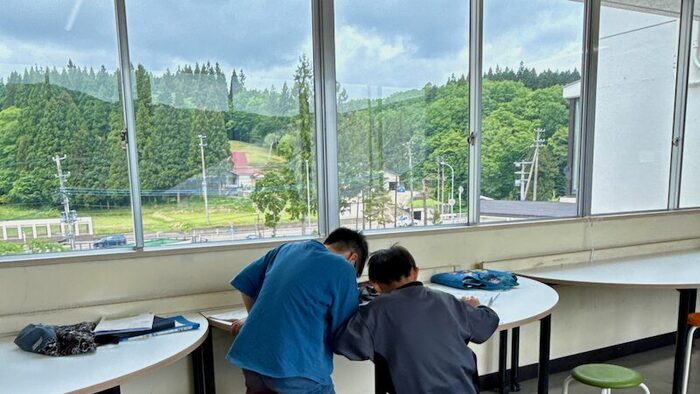

私が共同研究を進めている新潟県妙高市でも「学びの構造転換」への挑戦が続けられています。

「妙高型イエナプラン教育」と銘打って新井南小学校をモデル校として先進的に実践されてきました。

昨年度からは妙高高原小学校でも実践が始まっています。

その成果と経験を踏まえ、令和7年度からは市内すべての小中学校で何かしらやってみるという段階に。

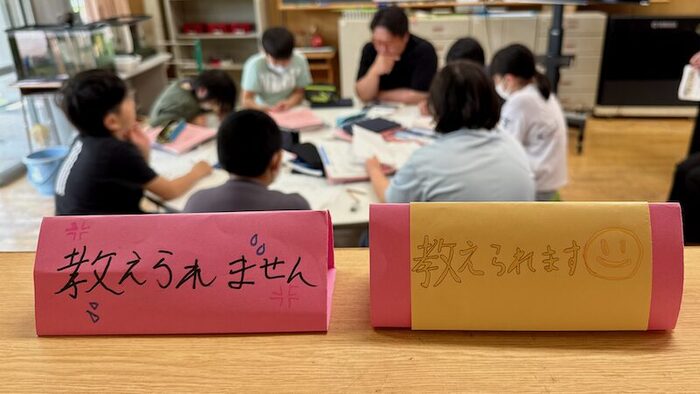

子どもたちが異年齢の仲間と共に対話し、協働しながら、自ら課題を見つけ、解決策を模索する学びへ。

着実に「自分で」「チームで」「クラスで」と常に自らと向き合いつつ他者との協働的な学ぶ姿が見られます。

ここに豊かな自然環境や地域資源を生かした探究活動を積極的に導入していくことも今後の課題。

教科の枠を超えたカリキュラムマネジメントで「生きた知識」や「考える力」を育んでいきたいもの。

教師は知識を一方的に教える存在ではなく、子どもたちの探究心を刺激し、学びを側面から支援するファシリテーターへ。

さらに、学びだけでなく社会を面白がってつくるジェネレーターとしてのあり方が問われます。

AI時代において人間が担うべき役割を明確に認識し、私たちにこそできる問いを立て、創造的に課題を解決していく。

そんなことが求められているのだと思います。

「AI時代に見直したい主体的な学び」とは

AI技術がどれほど進化しようとも、私たち人間が自分の頭で考え、判断し、行動する主体性が失われてはなりません。

AIを効果的に活用しつつも、私たち人間が自らの意思で問いを立て、探究し、創造する力を磨き続けること。

知識やスキルを身につけるだけでなく、自らの人生を自らの手で豊かに創り出すための力を育むこと。

そのためには、デジタル技術の恩恵を享受する一方で、五感を大切にした実体験を伴う学びの重要性も必要です。

自然に触れ、人々と直接関わり、試行錯誤を繰り返す中で得られる学びは、AIでは決して代替できません。

机上の学習だけでなく、手触り感のある体験を通じて養われる感性や共感力こそが大切なのではないでしょうか。

GIGAスクール構想やNEXT GIGAに向けても懐疑的な意見もあります。

しかし、いつの時代も新たなツールが身近な存在となるわけです。

AIなども柔軟に取り入れながら、子どもたち一人ひとりが持つ無限の可能性を引き出すための変革を続けたいもの。

ただ忘れてはならないことは「自ら考えて行動し続ける」ということ。

そして何よりも私たちは機械ではなく「人間」だということ。

私たち大人自身が「自ら考えて行動し続ける」ことを大切に生きていればいいのです。

新たな学びのスタイルを模索する現場で先生たちが「あーでもない!こーでもない!」を繰り返す姿を…

たった一つの正解めいたものではなく一人ひとりのアイデアを生かして楽しみながら試行錯誤し続ける。

そんな姿が次代を担う子どもたちへの何よりのメッセージとなるのではないでしょうか。