刻々と夏休みが近づいています。

残念なニュースもあり世間からの風当たりも強い教育の現場。

それでも必死になって子どもたちと向き合う先生たちの姿には頭が下がります。

ボクは本当に長らく教育現場にいて、今は共同研究者として外から支援する立場にいます。

「一人でも多くの先生が胸を張って子どもたちと向き合えますように!と祈りながら活動しています。

最近、モヤモヤしていることのひとつが「自由進度学習」への批判です。

哲学もなく導入を試みていたのか失敗と称して昔へ逆戻りしている事例も散見される。

そんな中で授業づくりネットワークの最新号が発行されています。

「”関わりを大事にする授業とクラス”って良いテーマだよなあ。これなんだよなあ!やっぱり!」

そう思いながら本記事を書いています。

ボク自身が多くの先生たちと関わり合いながら求めた教室はなんだったのか?

「全国学テの状況を改善しよう!」「テストの平均点を上げよう!」とか「しっかりと教えよう!」とか…

そんなことではありませんでした。

「同じ空間にいる仲間たちと今日一日を楽しんでいこう!」

なんてことを考えて子どもたちと過ごしていました。

時には友だちと衝突して泣いたり、勉強をサボったりもするけれど…

「あー!今日も楽しかったなあ!また明日ね!」って下校していく子どもたち眺めていたかったのです。

ただそれだけ。

ちゃんとした授業って何だろう?テストの点が取れたら素晴らしい担任とかいえるの?

カリスマ教師になんてなれません。

体育出身だからって力で圧倒するなんてこともしたくはありません。

もうひとつのフィールドであるスポーツの現場でも多くのことを学んだからです。

選手や児童生徒はコーチや担任の駒ではありません。

グラントや体育館、教室は子どもたち一人ひとりにとって大切な空間です。

もちろん、先生たちにとっても大切な空間です。

場をつくるってのは、ボクの力だけじゃ到底ムリなんだよね。

そう気づいてしまったボクは、空間を子どもたち、保護者の皆さん、先生たちと共につくることにしました。

様々な苦しみの中から生まれたのが「ベンチのある教室」でした。

当時、親交のあった皆さんと共に模索したことから生み出された教室です。

で…

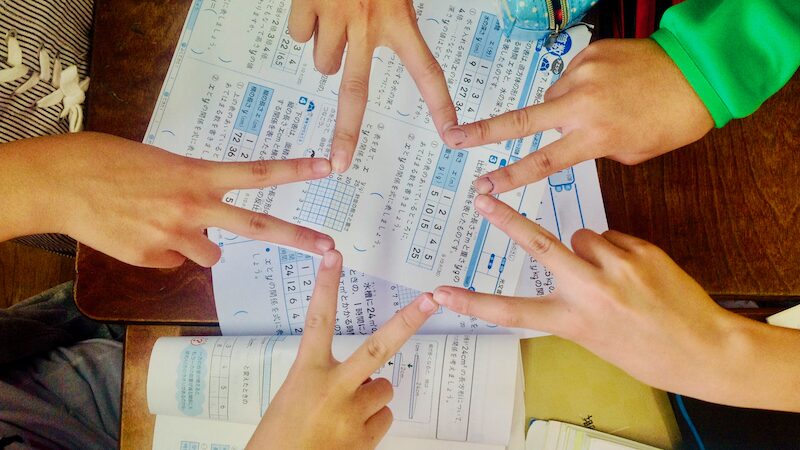

結局、子どもたちと共に試行錯誤を繰り返しながら築いた教室とはどんな空間だったのか。

過去記事をひっくり返してみると、ひたすらチームビルディングをしていたことが分かります。

答えを教えない、ひたすら問い続けるボクにイライラしたこともあるでしょう。

「ちゃんと教えろ!」って苦情をもらったこともありましたけど、簡単に教えることなんてしませんでした。

目の前にある現実を、どうすれば良いのかと自分たちで考えて行動へと繋げていく。

そんなサイクルをひたすら回し続けて、少しずつ「みんなでつくる教室」の姿が見えてくる。

最終的に…

あー!この教室にいて良かったあ!

って思ってくれたらいいんです。

もう9年前、2016年の記事を置いておきます。

悩める先生たちのヒントに少しでもなれば幸いです。

まだ40代の頃ですから少々えらそうに書いているように感じられるかもしれません。

そこの所はどうかお許しを。

教室では何よりもお互いの関係性を紡ぐことが大切