みなさん!こんにちは!

コミュニティジェネレーターくわさん✨️です。

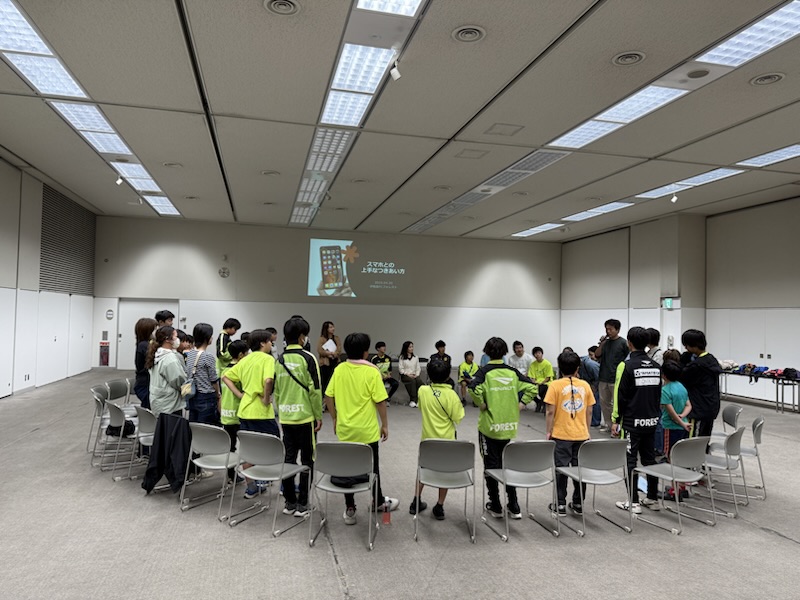

4月20日(日)伊勢原市中央公民館でジェネレーティブワークショップを開催。

伊勢原FCフォレストさんからご依頼の「スマホ依存」がテーマ、総勢35名の皆さんと学び合いました。

実はこちらのサッカークラブはちょっと変わっています。

子どもが自分で考えて行動できるようになるサッカークラブ

一般的なサッカークラブは割とサッカーばかりをやっていますがフォレストはちょっと違います。

コーチがトップダウンでギャーギャーと言わないボトムアップ型のクラブです。

子どもの、子どもによる、子どものためのサッカー大会「フォレストSDGsカップ」も開催していることで有名。

そんな伊勢原FCフォレストの代表てっちゃんから相談がありました。

「くわさん、スマホ依存症セミナーやりたいんですけど」

他とは違う特徴を持ったフォレストでもスマホは身近な存在で、その活用には頭を悩ませているようです。

スマホと私たちのくらし

まずは「スマホと私たちのくらし」について確認。

アイスブレイクの後に4人一組を基本として小さなサークルで話をしてもらいます。

「スマホを手に持って、マナーモードを外して話してくださいね」

いきなり何を言ってるのか分からない空気が流れましたがしれっと進行。

自己紹介とちょっとしたおしゃべりをしてもらいました。

「じゃあ、本題に入りましょう。今度はマナーモードにしてスマホを置いてきてください」

壁際に荷物置き場があるので完全に手放してもらいました。

スマホってどんな存在?

まずはこんな質問をしました。

現代では私たちの生活に欠かせないスマホは子どもたちにも身近な存在です。

いつもそばにある。

その存在は「ともだち」のようであり、「カラダの一部」であり、「神ってる」存在。

ちなみに日本におけるスマホ使用率は「5歳から17歳で47.9%」「12歳 60.9%」となっています。

(「子どものスマートフォン利用実態」2024年8月 MM総研による調査)

どんなふうにつかってる?

とにかくよく触るスマホ。

いろんな情報を集めたり、共有したり、写真を撮ったり、買い物をしたり、一台で何でもできちゃうんですね。

子どもたちも試合会場への交通経路を調べたり、チームからの連絡を確認したりと使わない日はありません。

大人顔負けの使いっぷりであることが分かります。

「あってよかった!」って思ったことは?

いろんなエピソードを聞くことができました。

知りたいことを調べたり、困った時に連絡を取ったりと本当に便利です。

待ち合わせに遅れそうなときにスマホで連絡すれば相手を待たせることはありません。

昔であれば「待ちぼうけ」なんて言うこともありましたが、今やそんな心配はいりませんね。

電車を乗り過ごして集合時刻に遅れそうになっても調べれば何とかなったエピソードも。

「なければいいのに!」って思ったことは?

こちらもいろいろと出てきました。

「気がついたら1時間も時間が過ぎていた」

スマホに夢中になりすぎて時間を奪われることは多々あるようです。

「うれしくない情報が流れてきた」

SNS上で友だち同士の噂話や悪口が流れてきて不快な思いをした話も。

インターネットの闇とも言われるようなことは子どもたちの世界にも広がっています。

スマホと私たちの健康

どんな問題がある?

スマホを使い過ぎることによる問題について考えてもらいました。

SNSを起因とした心への影響や画面の見過ぎによる視力低下や運動不足などカラダへ影響も。

睡眠不足にも繋がることがあるので成長期の子どもたちにとっては影響大。

生活が乱れて不登校に繋がったり、感情のコントロールができなくなったりもします。

いちばん深刻なのはスマホを引き金に死に至ることがあることです。

情報化社会の暗部ともいえる社会問題です。

自ら命を絶ってしまった日本の小中高生は一年間で500名を超えています。

もちろん、その原因は全てがスマホにあるわけではありません。

それでも「スマホがなかったら?」と考える事例も多くあるのは事実。

これってスマホ中毒?

歩いていても食事中や会話中もスマホが気になる人はたくさんいるようです。

「何か連絡が来るんじゃないのか?」

常に気になってスマホを片隅においてしまう。

中にはApple Watchなどを身につけて通知を気にするなんて人もいる。

深刻だと思ったのが食卓での話。

「みんながスマホを持って食卓につくので気になって仕方ない」

よく聞く話です。

食事中に通知が鳴るとスマホを手にする。

中には動画を見ているなんてこともあるようです。

これではコミュニケーションを図ることはできませんよね。

食卓を囲む意味がありません。

どうして使い続けてしまうの?

ところで私たちはどうしてスマホを使い続けてしまうのでしょうか。

テレビが登場した時代はテレビの見過ぎ、ゲームが登場した時代はゲームのやり過ぎ。

スマホが登場すればスマホの使い過ぎ。

私たち人間が太古の昔から持ち合わせている機能を巧みに利用します。

生き延びるために脳に仕組まれたものがあります。

食べものを探すために自然に情報を探す機能を持ち合わせているのです。

どんどん新しいものを見つけて面白がるのも生活の維持に欠かせない機能が発動している。

「みーつけた!」「おもしろい!」「他にもありそう!」

そんな時にはいわゆる「ドーパミン」がドバドバと脳内を流れます。

「ガチャガチャをするときにワクワクする瞬間っていつだろう?」

「スマホを使いながらドキドキする瞬間はいつだろう?」

そんな確認をしながら話が進んでいきました。

大切なことなのでもう一度。

私たち人間が生存するために持ち合わせている機能を巧みに利用されている。

スマホとのつきあい方

どうやってスマホとつきあう?

スマホ中毒に陥ることのないように最後に考えてもらったのが「どうやってスマホとつきあう?」でした。

子どもたちも保護者の皆さんも様々なアイデアを出してくれました。

「使う時間を決める」「アプリの通知をオフ」「スマホを別の場所に」

ルールを守ることは気合いと根性が必要だったりもすることもありますよね。

そんなわけで物理的に距離を置くことがオススメです。

「何かお知らせが来るかもしれませんよ」

そんな不安もあるかもしれませんが、よほどのことがない限り通知はありません。

そして命に関わるような通知もめったにないことを覚えておきましょう。

心配しないでスマホを手放してはどうでしょうか。

主催者の感想

依存の現実

セミナーを通じて、私自身がどれだけスマホに依存しているのかに気づきました。。。

誰かからの連絡を見逃す不安から常に持ち歩いていましたが、特に通知機能により依存が強化されていることを学びました。

通知をオフにするだけでも依存の状態が変わります。

現実的なアプローチ

スマホを急に排除するのは現実的ではありません。

大切なのは、、、

スマホに依存することなく自分が主体となってスマホを使う意識です。自分の依存状況を認識するだけでも関わり方は変わります。

共通理解

スマホを使用することにより周囲の大切なことや

家族の気持ちを見落としがちです。

家族会議やコミュニケーションを通じて共通理解を深めることが重要だという事です。

くわさんのファシリ

くわさんのファシリテーションは一方的な講義ではありません。

全員が発言できる参加型です。

小学生から中学生、そして保護者までインプットとアウトプットを繰り返す形式で進行され非常に有意義な学びとなりました。さすがのファシリでした!

意識変革の一歩

このセミナーは本当に価値がありました。

スマホ依存の現状を知り、健全な関係構築への第一歩を、踏み出す事が出来ました。誰もが少なからずスマホ依存やスマホ中毒になっていると気づくことが変化の始まりです。

てっちゃんのブログはこちら↓

参加者の感想

(嬉しい感想をいただいたので、ご本人承諾の上で転載)

このセミナ-で感じたのは、「体感」「ひたすら考える&全員参加」「豊富な知識」です。

「体感」

最初スマホを持った状態で話し合い、その後、スマホを持たない状態で話し合いました。

どんな心境の変化がでるか、実際に経験して考えます。

「ひたすら考える&全員参加」

小学生、中学生、保護者がミックスされた4人グル-プで、テーマの質問に対してひたすら話し合って考えます。

それが終わった後、グル-プ代表者がみんなの意見をシェアします。

まさに全員参加です。

色々な立場の人の意見が聞けて、大変参考になりました。

「豊富な知識」

ある国では、16歳以下のSNSを禁止しているとか

スマホを使い続けることで、心と体にどんな不調がでるか。

スマホを使っていて、どんな時にドーパミンがでるかなど、小学生や中学生にもわかりやすい言葉で、説明してくれました。

このセミナ-を受ける前後の変化は以下の通りです。

(参加前)

子どもと同年代の子がスマホをどうやって使っているか分かりませんでした。

だから、うちの子だけがこんなに使ってると焦ってしまっていた。

↓

(参加後)

どういう時にやめづらいとか、どういう時にあってよかったとか、話せたことで、人間の心理として、スマホを使いたいと思う時の一定の法則があるかもしれないと感じました。

(参加前)

子どもの意思でやめてほしい、気づいてほしいと思っていた。

↓

(参加後)

スマホには、見てしまう仕掛けがたくさんあることを知りました。

だから、意思プラス物理的に離していく方法を実践していった方がいいかもと思いました。

(参加前)

スマホの時間を制限するには、どうしたらいいかとは思っていたけど、具体的に何が原因でスマホを触ってしまうか考えの整理がついていませんでした。

↓

(参加後)

くわさんからスマホをみてしまう仕組みや対策を教えてもらえたのと、実際に、グル-プで話している中で、この問題に向き合っているのは自分だけじゃないと感じ前向きなセミナ-を受けて実際に行動できることをグル-プで話合っていた時に、いい案がでていたので、まずはそれを実践してみようと思いました。

主催者が一方的に話すセミナ-と違い、主催者の知識、参加者の知識を合わせ、私もグル-プで

発言するうちに、頭の中は、フル回転。

そして、色々な意見を聞くうちに、前向きに考えられる。

スマホの向き合い方は、多くの人が課題を抱えていると感じてます。

ぜひ、このセミナ-広がってほしいと参加して感じました。

ありがとうございました!

最後に

伊勢原FCフォレストの子どもたちは本当によくしゃべります。

日頃からボトムアップ型のアプローチを繰り返しているからだと思います。

今や私たちの生活に欠かせないように見えるスマホ。

いつも持ち歩いていますが別になくても命を落とすことは稀でしょう。

ただし、スマホを持つことで大切な命を落とすことはある。

だからと言って使わないというわけでもありません。

しっかりと自分ルールを作って上手に活用したいものです。

スマホに操られるではなく、スマホは操りましょう!