どうして子どもたちのダメなところばかりに目が行くのか。

これはどうやら人間が危険を察知する力に起因するらしい。

子ども相手であれ誰であれ自分にとって安全かを確認するのだそうだ。

森に入って動物に遭遇した時にドキッとするのと似ているのかもしれない。

子どもたちが自分にとって危険をはらむ存在ではないかと警戒する。

何かしらトラブルを起こす子たちは、たしかに厄介なところもあった。

下手すれば学級崩壊へ繋がってしまう恐れもある。

教室には常時30名を超える子どもたちがいた。

確かにギャーギャー騒ぐ子はいる。

自分の意にそぐわぬことがあればケンカをふっかける。

猿山のボス争いのようなことも起こるのが子どもの世界だ。

長い人類の歴史を振り返れば当たり前の光景なのであろう。

みんな生き残るのに必死なのだから争いは起きるものなのだ。

こんなふうに考えられるようになったのは40代からだ。

「あれ?なんか違うんじゃない?」

と思える光景にスポーツの現場で出会ったこともラッキーだった。

そろそろ30歳という頃、ジュニアバレーの現場に足を踏み入れたことがある。

サッカーに馴染みが深いのだが、実はバレーボールが専門だ。

「小学生なんだから楽しいことが重要だ」

そう思って体育館に入ったけれど、そこは真逆の世界だった。

監督やコーチたちは、いちいち子どもたちのプレーに注文をつけた。

「なんで捕れないんだよ!ケツが重いんだよ!お前は!」

女の子に情け容赦ない言葉が飛ぶ。

大会に行けば、腿を引っ叩かれている子たちもいた。

流石に嫌気がさして即辞めさせてもらった。

その後、子どもの頃に出会ったサッカーの世界へと入る。

今も昔も変わらない「個性を重視する」スタイルのクラブである。

「どんなプレーが好きなのか?」

「これだったらできるっていうプレーは何か?」

「その特徴を活かすにはどうすればいいか?」

ボクが小学校5年生の時にクラブを創設した監督によく問われたものだ。

そんな監督とて激昂することがあった。

どう考えても入るだろうと思われるようなシュートを外す。

「くわ!それはないだろ!ちゃんと決めないと!」

ゴールが見えたらどこからでもシュートを打っていいと言われていた。

そこには自分の判断でプレーをさせてもらう喜びがあった。

やがて教員となって監督と同じ学校に勤務するようになった。

それがきっかけとなり長男が小学生になってコーチを始めた。

ベンチで子どもたちにあれこれと指示を出す。

「くわ!ちょっと黙ってろ!いいから!」

監督は喋りすぎのボクを諫めた。

そんな監督は子どもたちに時々しか言葉をかけない。

「いいねー!」

という声ばかりがグランドに響くのだった。

できる限り教えることをやめていたように見えた。

ボクが子どもの頃から変わらない。

そして、妙な比較はしない人だった。

身体の大きなボクには小回りのきくドリブルは難しい。

逆に小柄な仲間は遠くにボールを蹴ることができない。

それぞれの特徴を尊重してくれていたのだと思う。

だから、ボクにはどこからでもシュートを打って良かったのだ。

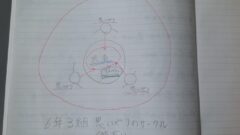

監督には複数のモノサシあった。

だからなのだろうか…

「うまいやつ」「へたなやつ」という区別もなかった。

お互いの特徴を生かしながらサッカーを楽しめた気がする。

何かひとつの基準で子どもたちを見てしまうとこうはならない。

「勉強できる子」「勉強できない子」

そんな一つのモノサシで子どもたちを支配する先生たちもいた。

何だか子どもたちは窮屈そうだった。

「教室でも同じなんだな」

テストの成績で序列が生まれる。

「お前はバカで、俺は天才!」

勘違いする子どもたちを生み出す。

担任もテストの点数が良い子を褒める。

もちろん、点数をが取れない子には厳しい。

そんなことを繰り返すうちに子どもたちの中に差別意識が生まれていく。

複数のモノサシで子どもたちを眺めることはできないだろうかと考える。

「あのさ、みんなのダメなところは見ないから」

「そのかわり、良いところを探すようにする」

そう宣言することで何かが変わっていくはずだった。